Z750TWIN MOTOCOMPO CB250RS CBX250RS

HONDA. XL500S

一旦ダートに乗り込めば、手に余る程の豪快な走り。 250ccの車体に500ccのE/gを搭載。 メーカーがこんなことやるとは、想像さえしなかったコダワリの鉄馬。

一旦ダートに乗り込めば、手に余る程の豪快な走り。 250ccの車体に500ccのE/gを搭載。 メーカーがこんなことやるとは、想像さえしなかったコダワリの鉄馬。

当時としては、唯一のハイオク食の鉄馬。

ちなみに、タンクのカラーリングは、ホンダワークス初の2ストレーサー「RC335C」や「RC250M」を彷彿させる。

フロントタイヤが当時の常識を破る23インチで登場。 タイヤパターンは路面に接地する際のタワミを使い、土を掴むといったアイデアが織り込まれていた。 またフレームも意外にもダイヤモンドフレームを採用し、最低地上高を上げることに貢献している。 故にE/g下にはなんとジュラルミンのスキッドプレートを装備。 当時のXLの技術はこのあとXLX、XLR、XRとホンダ4ストオフロード車へ受け継がれていくこととなった。

ノーマルと違う点は、フロントフェンダーを取り外し、純正オプションのダウンフェンダーに、CR125Mのフロント用マッドガードを装着。 エキパイをメッキのものに交換。 タンクの「HONDAマーク」を剥がして、ワークスのウイングマークに替えました。 F・サスはセミエア、リアサスはS&Wモンロー仕様。

諸元表

諸元表

番外編・どたばたユーザー車検・体験談

2002年4月末、初めてユーザー車検なるものに、このXL500sにて挑戦してきました。

秋田陸運支局に電話にて5日程前に予約していたのですが、当日はなんとドシャブリの大雨。 つい止めようかと思ったが、5月のとことん山キャンプ会もさし迫っていたので、観念していざ出発。

走り初めてから、ウインカーが点滅していないことに気がつき、急遽ガレージにUターン。

スイッチ不良か、バルブがきれているのか大急ぎで調べてみる。 しかしながら一向にウインカーは点かずじまいということで、観念してタンクを外してみる。 これほどやっても点かないとなれば、リレーしかないかと判断し、シート・タンクと外していく。 予約の時間は刻々と迫ってくる中、リレーをとりあえずモトラのりレーと交換してみようとしたが、ハーネスの形状が違う為動作確認は出来ずじまい。

車検場へは時間切れかと諦めようかと思ったけれど、念の為リレーのギボシを点検してみたところ、一本の配線があっさりと引き抜かれて外れてきたではないか。 はぁ~ん、錆びてしまって導通不良。

これが原因かと早速応急修理、あっという間にタンクとシートを取付ける。

雨の中、10分程で陸運事務所に到着。 まずは隣の整備工場へ行ってライトの光軸を調整してもらう。

その後、陸運事務所のカウンターにて受付を済ませ、所定の検査ラインへとXL500sを移動する。

中から検査官が近ずいてきて、「初めての車検ですか?」の問いかけに、「そうです。」と答える。

それではと、色々と説明してもらった後、エンジン始動を言われたので、サイドスタンドをかけたままでキック。

一発で始動したものの、検査官曰く「足が着かないと、ブレーキテストで問題があるかもしれませんよ。」といきなり忠告。 しかしこの500のエンジンは、スタンドをかけてでないとキックが降りないことを検査官は知らないようだし、この場は黙って指示に従っていくこととする。

最初はメーターの計測。 脇に検査官が立ち、メーターが40km/hの際に足元のプレートを踏めということのようだ。 前輪のみローラーで回り始め、自車のメーターが40kmになろうとした時、検査官が同時に「はいっ」っと号令をかけてくれた。(な~んだ、自分で合わせなくとも、指示してくれんだと内心拍子抜け。)

次は前後のブレーキテスト。 これは前後ドラムブレーキなので、意識してがっちりブレ-キング。 もちろん電光掲示板には○のマークが表示される。

さてさて、次は一番の難関であるライトテスターだ。 わずかにアイドルを上げて臨んではみたものの、案の定電光掲示板は×のマークが点いてしまった。 光軸より光量不足が原因なのだ。 やばいなぁ~っ、と思っていたら検査官がもう一度ライトのみテスターにかけるので、一周してもう一度ここに来てくれとのこと。 まっ、これで駄目なら民間車検へと腹をくくり、サイドライトテスターの前に着く。 今度はアクセルを吹かしては3500rpm位で光量を意識的にアップさせて測らせてみたところ、何と掲示板に○のマークが点灯。(ラッキーとニンマリ)

つぎは少し広い場所にて、車体番号やエンジン型式を調べられたあげくに、金づちでもってこずきまわされたうえで、検査は終了。 まずは合格ということで、カウンターへ戻り新しいピカピカの車検証を貰う。

土壇場でウインカーのトラブル、そしてライトテスターで落ちるはと、慌しい中でのユーザー車検ではあったものの、とりあえずはOK。

初めての体験ではあったものの、陸運事務所の検査官は優しかったのが印象的ではあった。

もっとも整備工の人達には、かなり厳しい口調がでるとも聞きました。

皆さんも、一度は経験されてみてはどうですか?

思ったよりは、簡単でした。 (^_^)V ピース

ここをクリックしてください。(250パリダカとの比較・追加)

ライトが6Vゆえに車検の度に何度となく落ちています。

ふぁみおさんからの密書を頂戴したことがきっかけ。

いよいよ6Vから12V化に移行作業を実施。 これで車検は難易度低下?

試行錯誤はこちらへ ⇒ 「暗中模索 」

MOC・ふぁみおさんからの秘技 ! !はこちら ⇒ 「XL250Sライト計画」 もっと先行くHID化遂行中

過去のトラブルの経験から、当方より問合せしたライトフィラメントの位置やバ

ッテリーレクチ・レギュも詳しく手ほどき。

一見問題なく走ってるような私のXLも含め、電装に不安な方や夜間走行の多

い方。日中ウインカーの光量不足で事故の予感をお持ちの方等、これで簡易

12V化も夢ではありません。

◆ 申し訳ございません。 こちらは閉鎖されております。◆

高速道路休日1000円化に伴い、この際に取り付けることにしました。

販売店にオーダーしたのが4月初旬。この際四輪の補助金枠は既に満杯打ち止めでしたが、二輪はまだ半分位の進捗状態でした。

実際販売店から入荷の連絡を受けたのは6月初旬で、結局オーダーしてから2ヶ月位はかかりました。 ⇒ 「ETC計画」

ETC装着に伴い、高速道路における給油タイミングが問題があるのが判明。

現行の10Lタンクでは、サービスエリア迄燃費的に届かない場合があるし、サービスエリアにはガソリンスタンドのない箇所もあるよ

うです。

逆にパーキングエリアにスタンドは無いと思っていましたが、ごく一部はスタンドが存在するパーキングもありました。

高速時の燃費を20㎞/L としても200kmしか走れません。 一つ目のサービスエリアは越えれますが、二つ目のサービスエリアに

は届かないという事態になるとの判断にて、ピックタンク計画に急遽着手。

中古で右側が転倒により凹んでいたパリダカタンクを岩手県奥州市の千葉氏から譲り受け、いよいよ作業に入りました。

当方で用意したものは、「タンクキャップ」、「ガソリンホース」、「タンク用ウイングマーク」、「タンク錆取り剤」、「改造用シート関連」

計測構想と板金工場による試作金具の作成やらの延べ1ヶ月の長期展開 ⇒ 「ビックタンク計画」

タンク入替に伴い、タンクの長さが増した分、シート長が短くなってしまいます。

今回取り寄せたのは、パリダカのベース車XL250Rのシートでした。

このシート、ツーリングしてみて柔らかいかと感じていたのですが、意外にも長距離で使用しても尻が痛くなりませんでした。

純正のシートは硬く幅も広いので長距離に向くかと思っていたのですが、固さゆえに最後は尻が痛くなってきてましたが、こちらの

シートはまったく問題はありませんでした。 シートも進化してました。 ⇒ 「シート改造計画」

本来NAVIは単車には不要と考えていましたが、弟の所有するハーレー純正ガーミンNAVIを観てしまったのが不幸の始まり・・・・?

さすがにガーミンは純正品となるべくスペックの高さは充分のものではあるが、いかんせん高価すぎて手がでませんでした。

廉価なものとしては台湾製もあったのですが、結構不満とりわけ音声案内が無いとのことで却下しました。

しからば国産と考え、いろいろと調べてみて4.5インチサイズで処理能力の速さからしてサンヨーのミニゴリラに決定。

現在は廃盤となってしまった昨年4月のモデルをオークションにて買い求めました。

用意したもの「ミニゴリラ NV-SB360DT」、「ナビ取付ホルダー」、「音声案内用イヤホン」、「シガライター用電源」、「バッテリー端子」

「接続用ギボシ」、「スパイラルチューブ」、「遮熱テープ」、「配線ホルダー」「防水スイッチとプレート」、「ホルダ用加工用ステー」等

四輪でも使用可能なナビの為、電源の変換にシガライターのソケット部分に回路が組み込まれているものしか無いようで、結局エアクリ

ーナーの上部隙間にセットしました。 ⇒ 「NAVI装着計画」

時間的に間に合わなかったのですが、タンクの塗装を後回しにしての信州東部湯の丸へのツーリング。 ⇒ 「上越付近にて」

Kawasaki. Z750TWIN

社内コードはKZ750B1。 W3の後継馬として上市されるものの、ZⅡの勢いに終始押され続け、知る人のみぞの鉄馬。 Kawaのコーヒーブレイク・Mに参加しても、私の鉄馬しか参加していないというくらい、Kawaユーザーの間でも認知されていない。 地味な存在であるものの、低速で本領発揮のトルク特性は、りちゃあどのように長距離を走る事の多い者には、非常に楽ちんな鉄馬である。 ちなみにこの当時はまだ「Kawasaki」ではなく、「KAWASAKI」のマークであった。

社内コードはKZ750B1。 W3の後継馬として上市されるものの、ZⅡの勢いに終始押され続け、知る人のみぞの鉄馬。 Kawaのコーヒーブレイク・Mに参加しても、私の鉄馬しか参加していないというくらい、Kawaユーザーの間でも認知されていない。 地味な存在であるものの、低速で本領発揮のトルク特性は、りちゃあどのように長距離を走る事の多い者には、非常に楽ちんな鉄馬である。 ちなみにこの当時はまだ「Kawasaki」ではなく、「KAWASAKI」のマークであった。

また当時は国内販売していなかったカラーリングも実際はあった。 色は青、緑、茶の三色で、サイドカバーからテールボックスまで揃っていた。

(参考画像) アメリカ輸出用モデルとして、チョッパータイプというか、当時のカワサキ流に云えば、「Z750B1・LTD」というようになるのかな? そんなのも輸出はされていたが、国内には結局発表はされなかった。 バーチカルツインといってもバランサーは付いているが、クランク自体は軽量でレスポンスは最終号

機のW3Aを遥かに凌ぐ。

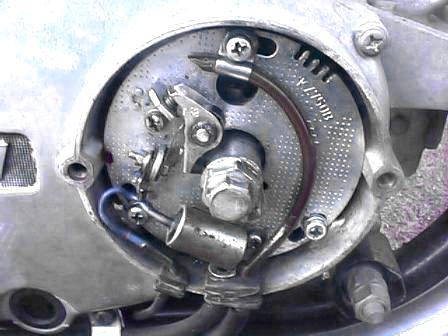

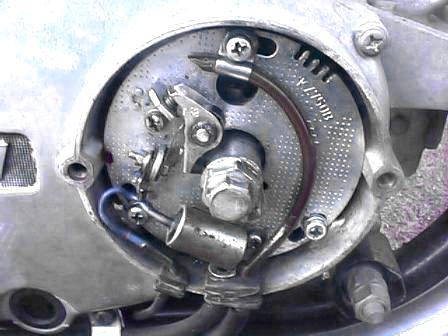

ポイント室の中が雨降りの場合や、外気が急激に温度が下がった場合、ポイント室の中に水滴が付着して、ポイントが濡れることでの原因で走行中に片肺になったり、始動出来なかったりという持病を、この鉄馬は持っている。そこで処置したのが、この方法で簡単に云えばポイント室を掃気状態にして走るという手を使ってます。 画面のオイル点検窓の下に2本のゴムホースがポイント室に一見目立たないよう加工してあります。 一本はフレームの中に通っています。 残りの一本は、インティークマニホールドにつながってます。

ポイント室の中が雨降りの場合や、外気が急激に温度が下がった場合、ポイント室の中に水滴が付着して、ポイントが濡れることでの原因で走行中に片肺になったり、始動出来なかったりという持病を、この鉄馬は持っている。そこで処置したのが、この方法で簡単に云えばポイント室を掃気状態にして走るという手を使ってます。 画面のオイル点検窓の下に2本のゴムホースがポイント室に一見目立たないよう加工してあります。 一本はフレームの中に通っています。 残りの一本は、インティークマニホールドにつながってます。

中はご覧のようになっています。 茶色に見えるパイプは、加工し易いという点にて銅バイプでインティークにつながって吸気しています。 ちょっと見ずらいかもしれませんが、一番下のゴム片の左部分にフレームから来た空気が出ているパイプの口の部分です。 それとこのゴムは四輪E/gのマウントに使われるような硬いゴム片をドリルで穴をあけパイプを通しています。 もちろん、ケースの切り込み部分についても金ノコの歯で削ったことで、ポイント室の密閉を保っています。

中はご覧のようになっています。 茶色に見えるパイプは、加工し易いという点にて銅バイプでインティークにつながって吸気しています。 ちょっと見ずらいかもしれませんが、一番下のゴム片の左部分にフレームから来た空気が出ているパイプの口の部分です。 それとこのゴムは四輪E/gのマウントに使われるような硬いゴム片をドリルで穴をあけパイプを通しています。 もちろん、ケースの切り込み部分についても金ノコの歯で削ったことで、ポイント室の密閉を保っています。

本来はシングルディスクであったが、さすがに雨では悲しいかな、まるで利く様子もなかった。しからばというのがこれです。 Z1Rのものに替えることで対処しました。 フロントのマスターシリンダーはZ750D1のものに交換しています。 リアも取替えようとしましたが、ディスクのリベットが、リアキャリパに干渉して取付出来ませんでした。

本来はシングルディスクであったが、さすがに雨では悲しいかな、まるで利く様子もなかった。しからばというのがこれです。 Z1Rのものに替えることで対処しました。 フロントのマスターシリンダーはZ750D1のものに交換しています。 リアも取替えようとしましたが、ディスクのリベットが、リアキャリパに干渉して取付出来ませんでした。

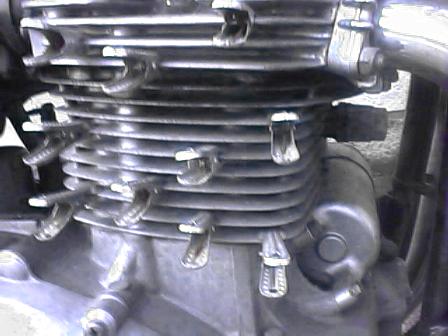

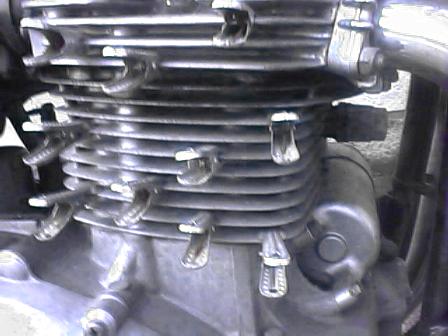

並列2気筒の泣き所は、なんたってオーバーヒートです。 画面では見れませんが、Z1Rの純正オイルクーラーを装着しても、夏場ではかなり厳しいものがあります。 そこで伝家の宝刀、そう「せんたくばさみ」です。 効果の程はさだかじゃーないけど、メンタルな要素としてはいくらか貢献しているかも? この画像の右にセルモーターが有りますが、その上シリンダーからチョンと突き出たものは、チェーンテンショナーです。

並列2気筒の泣き所は、なんたってオーバーヒートです。 画面では見れませんが、Z1Rの純正オイルクーラーを装着しても、夏場ではかなり厳しいものがあります。 そこで伝家の宝刀、そう「せんたくばさみ」です。 効果の程はさだかじゃーないけど、メンタルな要素としてはいくらか貢献しているかも? この画像の右にセルモーターが有りますが、その上シリンダーからチョンと突き出たものは、チェーンテンショナーです。

ですから、このE/gは通常の回転方向とは逆に、つまり逆回転して前進しています。(笑)

左サイドカバーを外すと目につくのが、ドライブチェーン用給油装置。 これはマッハⅢ純正のパーツでして、サイドフレームに取り付けているバルブのノブを引き上げることで、ドライブチェーンにオイルがつたわり落ちていく機構となってます。 スタンド以外の場所でチェーンに給油したくなったら、即OKという代物。 当時まだ飛ばないチェーンオイルなんか無かった時代の品です。

左サイドカバーを外すと目につくのが、ドライブチェーン用給油装置。 これはマッハⅢ純正のパーツでして、サイドフレームに取り付けているバルブのノブを引き上げることで、ドライブチェーンにオイルがつたわり落ちていく機構となってます。 スタンド以外の場所でチェーンに給油したくなったら、即OKという代物。 当時まだ飛ばないチェーンオイルなんか無かった時代の品です。

Kawasaki・プレス用画像かもしれません(承諾済)

友人であるカワサキマンのSさんより頂きました。 完全ノーマル版。

右側面

右側面

左側面

左側面

斜め前

斜め前

諸元表

諸元表

HONDA.MOTOCOMPO

MOTOCONPO2号

MOTOCONPO2号

完全ノーマル車です。

トランスポートに、この馬はベルトもロープも不用で、いとも簡単にジャストオンにて搭載出来るのが魅力。

(トラスポはアクティーストリート)

やはりタイヤが小さく、可愛らしさがあります。 マフラーもボデーの中に隠れていて、すっきりしているので車載には、楽なんですね。 でも6V仕様なんで、ライトは暗いし、ウインカーも信号待ちでは心もとない面もあるんですよ。

以前は他にも2台ばかりありましたが、手放したので現在はこのモトコのみです。

平成24年6月。MOCモトラ発売30周年記念オフ会にて、、ツインリンクもてぎでのモトラ会員さんと

平成24年6月。MOCモトラ発売30周年記念オフ会にて、、ツインリンクもてぎでのモトラ会員さんと

の記念撮影に参加しました。

諸元表

諸元表

HONDA . MONKEY BAJA

HONDA . MONKEY BAJA

ご存知モンキーバハです。昔ゴリラを所有していた事がありましたが、モトコを手放してからこのバイク

を増車しました。走行350キロの中古車ですが、前のユーザーが筑波のパドック用にと使用してい

たもの。但し、肝心なメンテはしてなかったようで、結局ほとんど最初からメンテをするはめになりまし

た。

現時点で20年は経過し、車体の白色は錆びが目立ちますが、屋内保管だったらしくその点は少ない

かな?

HONDACB250RS ホンダ広報のページはこちら ⇒ 「CB250RS」

開発コンセプトからメカ等見所多いです。

ライトウェイトシングル。 CB250RS。 片山敬済が350ccの世界チャンプになった

ライトウェイトシングル。 CB250RS。 片山敬済が350ccの世界チャンプになった

翌年、唯一 市販車の宣伝をしたのがこの単車。 軽量が売りで「ヒラリ感」を誇張していたと記憶しています。

街中で使えるギアが3速まで。 とてもホンダのパワーバンドの広く乗りやすいCB路線とは異なるくらい、実際はかなりスパルタン要素を持ってます。

当時KawaのFT250と検討してこちらを購入したのですが、FTの方が乗ってはよりホンダらしかったと感じました。(RSはキック式のみ。アップハンドル仕様とコンチハンドル仕様の2タイプ構成その後はセル付き)

現在所有している単車の中で、一番の耐久性を誇るエンジンです。 峠でオーバーレブしよう が、真夏でも高速でもオイルさえきちんと入っていれさえすれば、焼きつくことは考 えられないくらいのタフネスさです。

その後当時人気のVT250と並売されてはいたものの、人気性能の面でかなうわけもなく地味な存在であったと思います。

本来は角型ヘッドライト。角型ウインカー。角型メーターいった具合に、当時としては角型のデザインのはしりだったのかもしれませんが、好みの問題もありヘッドライトはシルクロード用に替えリアサスは後のCB250RSZの白/赤ツートン限定モデル(RSZ-R)のものに変更。

リアサスは当時最新?のFQVダンパー。

リアサスは当時最新?のFQVダンパー。

実際の体感は差が無いかと思うのですが、デザイン的に赤のサスがコーデネート的には・・・・・、というレベル程度。

軽量化に拘ったエンジンの為あえてセルを不採用。

ステップを上に折り曲げないとキックが降りない造りもマニア向けを意識してのことか・・・・・・?

峠での問題点は、設計者の良かれと思う軽量化作戦が裏目に出ることがしばしば。

フロントブレーキの甘さと、「荒れた路面では跳ねる」という欠点が潜在的にある。

ダイヤモンドフレームの剛性感も、コーナーでは135km/hからコントロール不能状態に入り、アクセル

の オンオフが出来なくなる危険性を持つ。

ハンドルはCB92のものに変更。

ハンドルはCB92のものに変更。

確かに細い~~っ。 丸目のライトもロードスポーツは昔風であれ最新であれ丸目が一番似合う。

角型基調のメーターだけ取り残された点と、フロントブレーキのマスターシリンダが角というのも今ひとつと思ってはいます。

新車当時はリッター45キロも走ったが、老兵となった今では35キロ前後といったところか。

それでもマイペースのツーリングには燃費の良さは大助かり。荷物を積んでのバネ上は、ブレーキが効き

難い点を我慢すれば、最大の欠点の跳ねが無いので快適ツーリングが可能。

この後継承車としてRS-Zが発売。 わずか2PSアップの差ではあったものの、高速においての最高

速比 較では、5km/hの差で離されて行きじわじわと背中が小さくなっていくという経験をする。

2PSの差ってかなりありました。 あなどれないものですね。

これほどの狙いを持って軽量化に拘りつつも、セル付き、ブレーキの強化、ガソリンメーターの装着とい

った具合に、女性ユーザーの取り込みも含めたコンセプトの変更は、初代のコンセプトに共鳴したオー

ナー達の立場からみれば、寂しいかぎりの想いがあります。

CB450。T500。マッハⅢ。GT750。 歴代の鳴り物入りのコンセプトで登場した単車と同じ路を歩ん

でしまったということは、いかにはじめが個性的かつ明確な味であったと思います。

初代1型の単車こそ、設計者の想いを感ぜずにはいられません。

.

一旦ダートに乗り込めば、手に余る程の豪快な走り。 250ccの車体に500ccのE/gを搭載。 メーカーがこんなことやるとは、想像さえしなかったコダワリの鉄馬。

一旦ダートに乗り込めば、手に余る程の豪快な走り。 250ccの車体に500ccのE/gを搭載。 メーカーがこんなことやるとは、想像さえしなかったコダワリの鉄馬。

本来はシングルディスクであったが、さすがに雨では悲しいかな、まるで利く様子もなかった。しからばというのがこれです。 Z1Rのものに替えることで対処しました。 フロントのマスターシリンダーはZ750D1のものに交換しています。 リアも取替えようとしましたが、ディスクのリベットが、リアキャリパに干渉して取付出来ませんでした。

本来はシングルディスクであったが、さすがに雨では悲しいかな、まるで利く様子もなかった。しからばというのがこれです。 Z1Rのものに替えることで対処しました。 フロントのマスターシリンダーはZ750D1のものに交換しています。 リアも取替えようとしましたが、ディスクのリベットが、リアキャリパに干渉して取付出来ませんでした。